こんにちは!あーきてくとな大学生です。

今回の話題は、建築学生なら誰でも一度は悩んだことがあるであろう悩みについてです。

「どうやって模型を学校まで運ぼう…」

模型は壊れやすい上にサイズが大きいこともあるので、運搬はとても苦労します。

少しでも楽に運べるようにちょっとした工夫を紹介していくので、よければ参考にしてみてください。

前半では模型制作をしていく中でのコツ、後半では模型を梱包するときのコツを紹介していきます。

それではいきましょう!

製作編

まずは、模型を作るところから始まります。

建築模型は大きくて壊れやすいため、運ぶのに苦労するわけです。ならば、これらの問題点を製作時になるべく解消しておくのがよい手段になります。

大きさ、壊れやすさ、この2点がポイントになります。

分割できるようにする

それでは大きさについての解消法からいきましょう。

建築模型は、表現したいイメージや意図によって模型自体の縮尺や敷地の大きさが決まってきます。

選択した縮尺、大きさが模型表現にとってベストになるように考えて作ります。

そのため、どうしても模型自体を小さく作るわけにはいきません。

つまり、模型を運搬するときに小さくするには、分割できるように作るしかないのです。

分割の方法はいろいろありますが、敷地と建物を分離できるようにする、建物の階ごとで分解できるようにする、あたりがキリも良くてやりやすいでしょう。

建物を分割すれば、一度に全て持っていかなくても良くなるのも大きなメリットです。

大きな荷物を持って電車に乗るのは気が引けますし、模型にも良くありません。

小さくして2、3回で運搬すればその分模型が壊れるリスクも小さくなります。

一方で、模型を分割することにはデメリットも伴います。

分割するには当然取り外せるように作る必要が出てきますが、そうすると分割した部分で切れ目ができてしまいます。

一枚板のようなデザインの壁で分割して切れ目ができてしまうと、建物の魅力を伝えることができなくなってしまうかもしれません。

なるべく目立たない部分で切るか、もともと線の入っているところできるようにしましょう。

敷地と分割する際には、芝生シートのような植栽が建物に寄っていると、はめ込んだときに隙間を埋めてくれるので分割しやすいです。

見えない部分で強く作る

製作時のコツ二つ目は、見えない部分で強く作るというものです。

模型を運搬する際に壊れないようにするには強くすればよいと書きましたが、実はそう簡単に強く作れるわけでもないのです。

なぜかというと、建築模型は実物の建物や図面に忠実に作る必要があるからです。

模型を強くするためにと言って柱を増やしたり壁を分厚くしたりするわけにはいきません。

接着の精度を上げるというような部分である程度までは強度が上げられたとしても、図面によって大体の強さは決まってしまいます。

では、どのように補強を入れていくのかというと、見えない部分で入れていくのです。

例えば、外観を中心に再現する模型を作る場合を考えてみます。外観を表現する上で、窓から見えている室内くらいは作り込むということにしましょう。

この場合、模型で見えているのは、外装と窓のある部屋になります。

大雑把にいうと、この他の部分は見えない部分になります。

他にも、窓があってもトイレやお風呂場はすりガラスなどで見えないようにデザインされて、模型では中は見えなくなるでしょう。

これらの見えなくなる部分をなるべく作っていきます。

廊下であれば、空洞にせずにスタイロフォームなどを詰めておけば接着面積が増えて強度が上がります。

外壁が一段外に出ているような部分は、スチレンボードを重ねて貼るだけにしておけば、下の板を切り込まなくてすみ、強度を保てます。

このように、見えない部分であれば、模型で表現したい部分を忠実に作りながら強度アップができるのです。

梱包時のコツ

ここからは、模型の梱包から運ぶところまでに関する工夫を紹介します。

先ほどまでのように、なるべく強度のある模型を作ればあとは無事に学校まで運ぶだけです。

ですが、やっぱり運ぶ時が一番危険ですよね。

それでは、運ぶときの危険をなるべく小さくするために、コツを紹介していきます。

持ち手をつける

持ち手をつけるとは、模型を入れる段ボール箱に持ち手をつけるということです。

これは結構おすすめの方法です。

段ボールそのままで持っていくとかなり持ちにくいです。

電車で持ったまま立っていないといけない時などはけっこう大変です。また、持つ場所に困るため水平を保つのも難しいです。

ダンボール箱そのままを持って運ぶ方は多いかもしれませんが、あまりおすすめできる方法ではありません。

ダンボールに持ち手をつけるだけで、持ちやすくなり、水平に保てて、落下の危険も小さくなるのです。

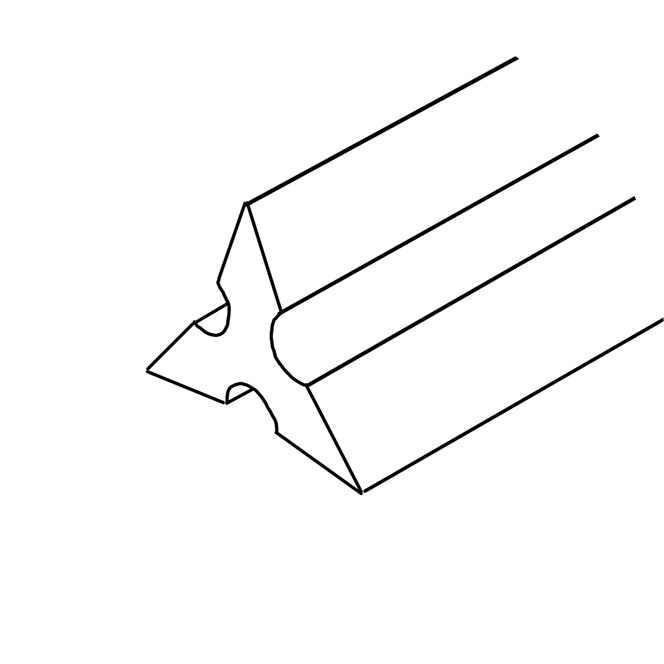

では、具体的にどうやって持ち手をつけるのかという話ですが、これには便利なアイテムがあります。

これは写真のようなパーツなのですが、ダンボールのふたを止めるバンドなどに引っ掛けて使います。

ダンボール箱を丈夫な紐などで固定し、結束バンドを使って紐に持ち手を取り付けます。結束バンドは開けるときに切ってしまいますが、持ち手は何度でも使えます。

ちょっとしたものですが、持ちやすさが大幅に改善されるのでおすすめです。

一番簡易的なもののリンクを下に貼っておきますが、中にはもっと本格的でバンドまでついているような商品もあるので、いろいろ探してみるとよいでしょう。

まとめ

ということで、今回は建築模型を運ぶためのコツを紹介してきました。

建築学科では課題などで模型を作る機会はたくさんあるので、なるべく運搬で苦労しないように工夫していくとよいでしょう。

今回の記事が少しでも参考になっていれば嬉しいです。

では、またの記事で会いましょう!